Последние комментарии

Лаборатория космических исследований

Ульяновская секция Поволжского отделения Российской Академии Космонавтики им. К. Э. Циолковского

Ульяновский Государственный Университет

Академия космонавтики

Геопортал

Проекты

- Космическая Эра

- RMR_astra

- Беседы о Космосе

- Другие миры

- Космическое сознание

- Неочевидное вероятное

- Наблюдение МКС

- Великая Победа

- Жизнь Солнца

- Практикум Космофизика

- Спутник - на урок!

- Гранты РФФИ

- Статьи

- Авиация

- Астрономия

- Обсерватории России

- Загадочные небеса

- Астрофизика

- Космонавтика

- Физика газового разряда

- Роботы

- CanSat в России

Кафедра Теор. Физики

Знание-Сила

Конференции

Сотрудники

Вход для пользователей

Наши партнеры

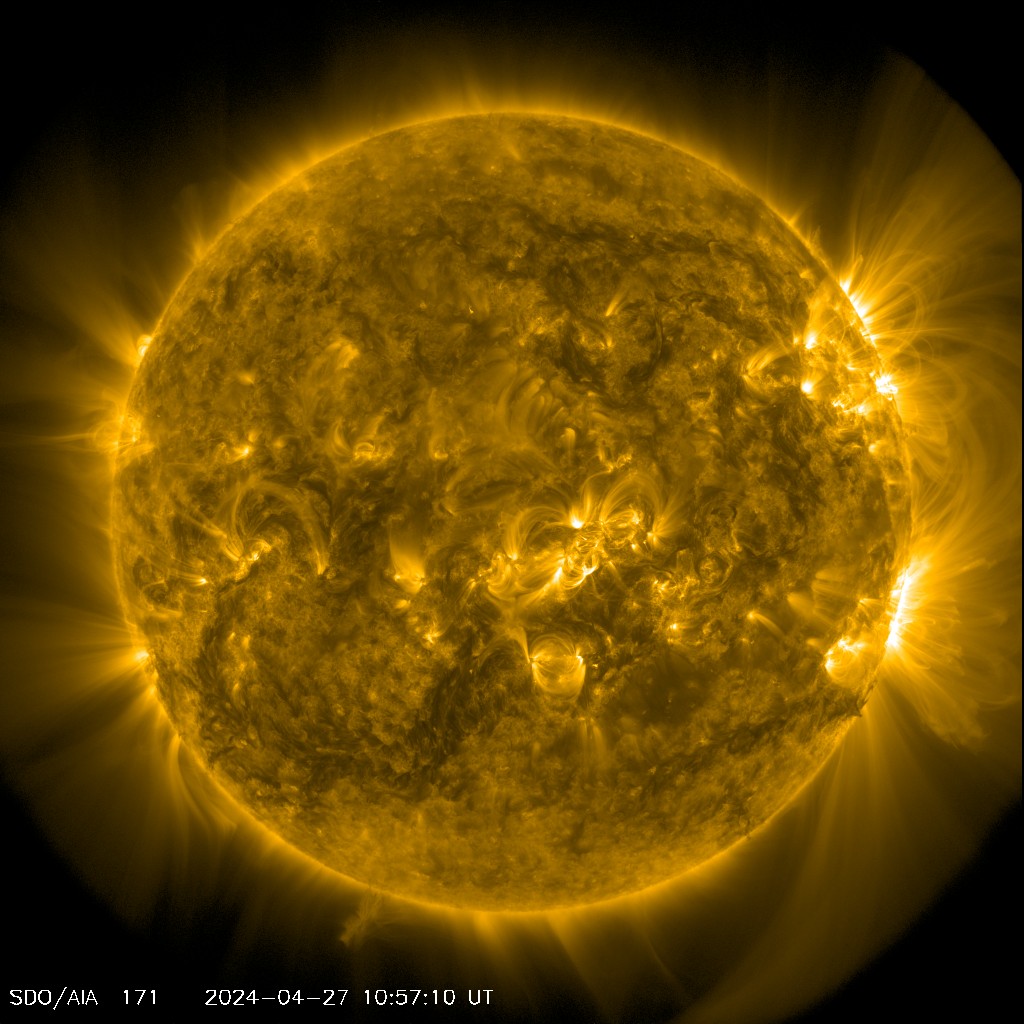

Солнце в реальном времени

Последние обновления

-

2 недели 2 дня

-

2 недели 2 дня

-

2 недели 4 дня

-

2 недели 4 дня

-

2 недели 4 дня

Последние комментарии

- Магнитная буря.

1 год 14 недель назад - Магнитная буря была очень сильной

1 год 14 недель назад - Полярное сияние.

1 год 14 недель назад - В зените - это интересно

1 год 14 недель назад - Интересное явление после сияния

1 год 14 недель назад - Вторая волна полярного сияния.

1 год 14 недель назад - Полярное сияние в Ростовской области

1 год 14 недель назад - Полярное сияние в Ульяновске.

1 год 14 недель назад - Четыре вспышки за три дня

1 год 14 недель назад - Сюрприз!

1 год 14 недель назад

ЛКИ, Ульяновск, Российская Федерация © 2006 - 2026

Виктор Михайлович, это будет, как говорили раньше в курсе марксистской философии, отрицание отрицания, т.е. якобы возврат к старому, но на новом уровне, с новым качеством. Новизна состоит в том, что если раньше сословия и касты были наследственными, то теперь эти «касты» (в кавычках!) будут формироваться по принципу психологической (мотивационной) близости, независимо от родственных, генетических связей. Конечно, родственные связи играют важную роль (в плане раннего воспитания), но отнюдь – не определяющую. Т.е. сын учёного может и не принадлежать «касте учёных». Таким образом, это будет сочетание кастовости с наличием «социальных лифтов», когда по способностям, интересам и мотивациям можно перейти в нужную «касту». Факт биологического рождения человека у родителей из одной «касты» не будет фатальным для человека. Это будет новая свобода, соединённая с новым порядком (на иных принципах, чем раньше).

В принципе, мир на глобальном уровне уже к этому идёт. Ведь, что такое, к примеру, транснациональные корпорации, система которых крепнет год от года? Это – совокупность людей разных национальностей, гражданств, которые объединились по принципу общего интереса, выходящего за рамки интереса какой-либо одной нации, государства. Другое дело, что эти интересы, как правило, связаны с наживой и даже приобретением политического влияния, но главное, что принцип объединения людей – качественно иной, чем раньше (не государственный, не национальный).

Ну, наверное, это будет закреплено и юридически. В праве со временем закрепляется то, что стало общепринятой социальной практикой.

Лучше сказать так: они должны иметь необходимые условия для своей работы. Вас ведь не смущает, что у полицейского и военного человека есть «особая свобода» носить боевое оружие, а у Вас нет такой свободы?

Каждая «каста» как-то оценивает своих членов, выстраивает иерархию между ними. Другое дело, что эта иерархия должна быть реальной, а не формальной, основанной на бумажках с печатями, которые можно и подделать. Кстати, в ЦЕРН принимают, в первую очередь, не обладателей серьёзных «бумажек» с водяными знаками, а смотрят на человека: какой он специалист, горят ли у него глаза и т.п. И в ЦЕРНе никто не настаивает на том, чтобы их работники быстрее «остепенялись», это считается личным делом каждого. По-моему, на лучших советских (оборонных) предприятиях и НИИ были такие же принципы. Да и в любой нормальной фирме – то же самое.

Да, есть проблема возможности моральных перекосов, о чём я уже писал выше. Наверное, «каста» должна следить за этим и первая нести ответственность за проступки своих членов. Например, если судья совершает преступление, то сначала его должно осудить судейское сообщество, исключив из своих рядов, а только потом он может быть подвергнут уголовному преследованию в общем порядке. То же самое – и с депутатами.

Не понял мысль. Вы говорите о трансгуманизме? :) Или о том, что в «касту учёных» нельзя брать кого попало?

Вы бы хотели работать в «шарашке» для большей успешности?

Я думаю, что просто разрешить – мало. Особенно для экспериментаторов с их супердорогими «игрушками». Общество должно уважать и ценить (морально и материально) труд учёных, хотя бы «через желудок» - т.е., понимая, что большие научные проекты через несколько лет приводят к более полному и изысканному «наполнению желудков».

Илья! Перспектива, действительно, замечательная. Но столь же и утопическая. Я бы даже сказал антигуманистическая. Я не сторонник всяких либеральных теорий и политкорректности, но кастовое общество не может быть идеалом ни в какой форме. А твою идею иначе, как создание кастового общества. воспринять нельзя.

Ты предлагаешь, чтобы общество, видимо, юридически закрепило существование некоторой касты "шибко умных", которые должны иметь некоторую особую свободу. Как только это будет сделано, то общество погрузится в интеллектуальный феодализм. В обществе уже есть определенное разделение - это наличие дипломов об образовании. Кто-то при этом становится умней, кто-то и глупей, если под умом понимать способность различать добро и зло. Есть научные степени и звания. Разве этого не достаточно? А если эти остепененные люди еще при этом получат особую свободу, то они вполне могут забыть, что они есть часть человечества, которое их воспитало, вырастило и т.д. Думаю, что трудность научной деятельности и состоит в том, чтобы оставаясь обычными людьми создавать что-то новое. Пример "шарашек", кажется, тобой упоминаемый, говорит о том, что лишение свободы перемещения может приводить к большим успехам, а абстрактная свобода, особенно от общества, приводит к деградации. В этом состояло основное отличие науки в СССР и США в 40-60-е годы.

Любой человек обладает свободой воли. Свобода же в обществе определяется тем набором целей, которые ему разрешено достигать. Чем больше таких целей, тем человек свободней. Если он не пользуется этими возможностями, то он сам ограничивает свою свободу. Почти во всех современных обществах занятие наукой - разрешенная цель. Тот, кто этим пользуется, уже более свободен, чем другие. О какой большей свободе можно еще мечтать?

Ведущий программист Лаборатории Андрей в данный момент находится на конференции в Москве и представил первые материалы из зала конференции. Самое важное, что инициатива полностью принадлежит Андрею: поиск конференции, регистрация и даже оплата всех материальных затрат пока за свой счёт.

Уважаемый Sol! Ваш комментарий заставляет задуматься.

Можно сравнить развитие общества с более сложным и природным движением гироскопа. В этом случае

становится более сложной для управления.

И до и после посещения ЦЕРНа мне задавались вопросы об опасности Большого Адронного Коллайдера, других технических изобретений, технического прогресса в целом. И я постарался хотя бы приблизиться к некоторой ясности в этом вопросе, опираясь на впечатления, полученные в ЦЕРНе.

Первое, что пришло в голову, когда я, после посещения ЦЕРНа, стал размышлять об этом – это ответ на мой вопрос одного из наших лекторов. На лекции был поднят вопрос о том, что при современной энергии БАК мы уже «видим» электроны (10-18 м.), но ещё не «видим» кварки, размер которых ожидается порядка 10-19 м. Примерно через год БАК выйдет на проектный режим работы с энергией столкновений частиц 14 Тэв (впрочем, как нам сказали, вследствие аварии 2008 года он не выйдет на проектную энергию; максимум – на 13 Тэв). И я спросил – с такой энергией будем ли мы готовы измерить размер кварка? Ответ в первый момент показался неожиданным: «Мы будем готовы, но будет ли готова Природа?».

Дело в том, что Коллайдер проникает в такие области, которые дотоле не были нам доступны и хорошо познаны. В них содержится нечто принципиально новое (если, конечно, Мир не фрактален, но это, скорее всего, не так). И все наши сегодняшние предположения о структуре материи, в том числе и о размерах фундаментальных частиц, могут оказаться поставленными под вопрос. Но, открывая дверь в принципиально новые уровни материи, мы можем получить и совершенно новые, дотоле неизвестные опасности.

Как же относиться, в связи с этим, к мнению учёных о безопасности Коллайдера потому, что: 1) Землю миллиарды лет бомбардируют частицы с энергией, в миллион раз большей той, которая достижима на Коллайдере; 2) микроскопические чёрные дыры, даже если они и возникнут в Коллайдере, быстро испарятся, не успев даже долететь до ближайшего вершинного детектора (который, замечу, находится всего в 7-ми миллиметрах от сталкивающихся пучков)? Нужно понимать, что всё, что мы говорим о процессах, которые будут происходить в Коллайдере, мы говорим, исходя из знаний и гипотез сегодняшнего дня. Если бы мы были уверены, что будущие эксперименты на Коллайдере лишь подтвердят наши современные представления или только (количественно) уточнят некоторые параметры наших моделей, то Коллайдер можно было бы и не строить. А раз так, то нужно отдавать себе отчёт в том, что при столкновениях в Коллайдере и микроскопические чёрные дыры могут испариться не так быстро, или даже, вовсе может возникнуть нечто такое, что мы сейчас понять не можем, но что будет представлять опасность для экспериментаторов. Как в начале 20 века (и раньше) исследователи рисковали своим здоровьем, работая с радиоактивными материалами.

Аналогично, и новые технические изобретения могут быть на первых порах опасны, чему примеров – очень и очень много. Например, первые космические корабли вряд ли можно было назвать безопасными для своих пилотов (например, для Лайки). Но, к слову сказать, новые космические корабли, как и новые военные самолёты испытывали военные люди, которые понимали меру опасности своей профессии, когда её выбирали. Это – ещё один штрих к представлению о доминирующей роли военных проектов в научно-техническом развитии – военные люди и первыми принимают на себя все риски своей техники.

Из современных изобретений можно привести примеры генно-модифицированных продуктов питания и мобильных телефонов, безопасность которых пока, мягко говоря, не доказана.

Опасность представляют, таким образом, в большей степени, именно новые изобретения, а не столько – новые знания. Ведь и БАК – это именно изобретение, новое техническое средство, с помощью которого мы надеемся получить новые знания. Для осуществления новых изобретений, конечно, нужны новые знания. Но и для получения новых знаний, в свою очередь, требуются новые изобретения - изобретения новых экспериментальных приборов. И то и другое связано с творческой (исследовательской, изобретательской) активностью людей.

Вырисовывается простой, абстрактный, но безотказный, как «2х2=4» силлогизм:

Творчество (научное, техническое) – это создание нового.

Новое часто содержит и новые опасности.

---------------------- (следовательно) -----------------------------

Творчество всегда связано с риском появления новых опасностей.

А теперь посмотрим на вопрос шире – с социальной точки зрения. Наша современная цивилизация базируется на научно-техническом прогрессе, на научном и техническом творчестве, следовательно, она неизбежно содержит в себе риски постоянно возникающих внутренних опасностей, т.е. опасностей, обусловленных деятельностью самих людей, а не идущих из окружающей среды. Хотя, и внешних опасностей никто не отменял – уже обсуждавшиеся метеорит, землетрясения, новые эпидемии и многое другое. Похоже, что цивилизация нашего типа просто вынуждена постоянно двигаться вперёд, чтобы минимизировать внутренние опасности: например, сначала изобретаем ГМО для того, чтобы прокормить население земного шара, затем должны изобрести лекарства от возможных болезней, вызванных ГМО, затем – лекарство от всевозможных побочных действий первого лекарства и т.п. Это относится не только к чисто техническим изобретениям-инновациям, но и к социальным: «надстройка» периодически перестаёт соответствовать развивающемуся «базису», что вызывает периодические реформы социального устройства. Т.е., развитие такого общества напоминает движение велосипеда: остановка или даже замедление темпов развития грозит падением.

Итак, имеем: с одной стороны – сущностно заложенная в человеке любознательность, творческий потенциал, стремление улучшить Мир, которые лежат в основе нашей цивилизации, а с другой стороны – риск, что это новое нас же и «укусит». Что же делать?

Наиболее очевидный для многих способ: «зажать» то, что «с первой стороны» и перейти от инновационного общества, основанного на научно-техническом прогрессе, к традиционно-консервативному обществу, главный лозунг которого: «Наши деды и прадеды поступали так и так, они многократно проверили на себе, что в таком образе действий нет никакой опасности, давайте и мы поступать дальше точно также. Никаких инноваций! Никакого творчества!»

Казалось бы, всё прекрасно. Внутренняя опасность минимизирована. Однако, у такого (традиционно-консервативного) общества также имеются, хотя и несколько другие, чем у инновационного, проблемы и риски:

1) Во-первых, остаются и становятся более опасными внешние угрозы, которые могут появиться независимо от деятельности человека. Ведь и в Природе, в окружающей нас среде тоже появляется немало нового (хотя количество этой новизны, конечно, не сравнится с новизной творческой мысли человека): например, прилетит метеорит и уничтожит жизнь на Земле; возникнет новая эпидемия и выкосит большую часть человечества, как чума в Средние века. А у нас ни ракет для отвода метеорита от Земли, ни вакцины против нового вируса не будет и неразвитые наука и технология не позволят их быстро создать.

2) Люди могут недостаточно точно выполнять то, что предписано традицией, нарушать традиционный «технологический процесс» (забыть что-то сделать, оказаться невнимательными, реализовать другие явления, которые в современной технике называются «человеческий фактор»), в результате чего «проверенная прадедами» технология обернётся против них. Это – внутренняя угроза традиционно-консервативного общества. Она, конечно, присутствует и в инновационном обществе и более опасна именно там. Но, главная внутренняя проблема традиционного общества – следующая.

3) Сущностно заложенная в человеке любознательность, творческий потенциал, стремление к новому лучшему Миру будут не давать покоя людям, особенно некоторым, так сказать пассионарным. И эти люди будут недовольны таким социальным устройством, которое зажимает их важные психологические энергии, а значит фрустрирует их, делает несчастными. И они либо будут бороться против такого общества, что закончится (учитывая их пассионарную энергию) его революционным сломом. Либо они будут эмигрировать в страны с инновационным социальным устройством, где нет подобных ограничений, и где они смогут самореализоваться.

Таким образом, угрозы и опасности имеют место в обоих вариантах устройства общества. Какие из них более фатальны, с какими из них и как можно справиться? Или, может быть, есть третья форма организации общества, в которой все эти угрозы минимизированы? Всё это – дискуссионные вопросы.

Уважаемый Ingus!

Вы получили хорошее образование, занимаетесь исследовательской работой. Конечно, вы знаете, что авторитетный научный журнал перед публикацией работ в своём журнале обязательно рецензирует присылаемые статьи. Прав рецензент или нет, но таким образом журнал поддерживает сложившийся научный уровень, основанный на знаниях редакторов журнала.

На сайте Лаборатории космических исследований появились публикации, которые самостоятельно выставляются зарегистрированными пользователями. Во многих из них без доказательств и обоснований опровергаются многократно подтверждённые научные знания. Ваши работы отличаются от других математическими расчётами. Но, когда на них обращали внимание, находили сразу ошибки. Каждый ваш материал нет возможности проверить. Квалифицированно это может сделать только руководитель Лаборатории, а он очень загружен своей работой.

Насторожило, что вы стали помещать публикации не только в своём блоге, но и в разделе Знания-сила с пометкой Студентам. Вам предоставили дополнительные права в своё время, чтобы вы могли размещать математические выкладки. Каждая ваша работа на сайте Лаборатории имеет сотни просмотров, это даёт вам основание давать ссылки, что работы опубликованы на официальном сайте. Кроме Лаборатории указаны Ульяновский государственный университет, Ульяновская секция Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского.

Поэтому красная надпись и предупреждает участников сайта, что это непроверенный материал и несёте за него ответственность только вы.

Красная надпись насторожила... Кто то упрекнул ЛКИ за то, что та позволяет крамольничать на авторитетных учителей?

После нерадостных новостей в выпуске http://reporter.ulvideo.ru/main_news/895601238/ через 6 минут 55 секунд появился репортаж с оптимистичной новостью. Приятно удивило, что зал был практически заполнен. Несмотря на занятость приехали губернатор области, министры, ректор университета. Как сказала министр образования Екатерина Владимировна Уба: " Самое важное, чтобы молодые ребята почувствовали, что они нужны".

В коротком репортаже журналисты выбирают те моменты мероприятия, которые показались наиболее интересными. В этом контексте радует, что наш Павел Миронов по времени был на экране дольше, чем министр образования и даже губернатор области.

Перспективы обозначены. Необходимо продвигаться к намеченной цели. Если будет результат, появляется надежда, что это будет замечено и отмечено.

Встречу губернатора со стипендиатами открывала своей вступительной речью министр образования Ульяновской области Уба Е.В.

В дальнейшем выступления других руководящих лиц, в том числе и губернатора региона Морозова С.И., чередовались с краткими докладами губернаторских стипендиатов из УлГУ, УлГТУ, УлГПУ и других учебных заведений области. Всего прошло 6 докладов стипендиатов и 4 выступления официальных лиц. В зале также присутствовал ректор УлГУ Костишко Б.М. По окончании мероприятия зрители высказывали свои пожелания, задавали вопросы.

В целом все прошло на высоком уровне.

Ссылка на репортаж (начиная с 6:55):

http://reporter.ulvideo.ru/main_news/895601238/

Выступает Павел Миронов. В президиуме Девяткина Тамара Владимировна,

заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

(сфера деятельности - вопросы образования, здравоохранения и молодежной политики),

Екатерина Владимировна Уба,

министр образования Ульяновской области.

Философия – это основа мировоззрения, поскольку рассматривает самые фундаментальные вопросы (первоосновы) о Мире и человеке. Мировоззрение – более частная вещь, вытекающая из первооснов, поэтому, наверное, и более востребованная.

Почему не научен? Идея познаваемости Мира, напротив – научна.

Когда говорят о «здравом смысле», то подразумевают простой, низший уровень мышления, уровень рассудка и первых этажей интеллекта. Эти уровни нужны для простой, обыденной, повседневной деятельности и не должны (да и не могут) осваивать глубины тех или иных мыслей, гипотез, теорий. Для освоения глубин нужно подключать более сложные уровни мышления – высший интеллект и Ум.

А квантовую механику рассудок со здравым смыслом на каком-то своём уровне освоили. Её ведь преподают даже школьникам – и продвинутым и не очень – и каждый из них как-то понимает её (на своём уровне). Также как и атомистическую теорию. Ведь современное, научное, глубокое представление об атомах – это не «шарики с крючёчками», а рассудок и здравый смысл их примерно так и представляет.

Семинар, который должен был состояться 15 ноября 2012 года, переносится на 16 ноября в 16.30 в НИТИ.

Цитата: по словам ЦЕРНовцев, управление в их большом коллективе построено на интересе и сознательности всех его сотрудников. Они говорят: «У нас нет менеджеров и поэтому у нас всё работает».

Значит, можно жить по другим законам - без менеджеров и полицейских, министров и судей...

Хочу пояснить этот вопрос. Конечно, менеджмент в ЦЕРНе есть, но это – менеджмент высшего уровня, разрабатывающий стратегию развития ЦЕРНа. Речь идёт о том, что отсутствуют менеджеры, стоящие за спиной каждого работника и контролирующие – когда он пришёл на работу, когда – ушёл, что он сегодня сделал, что должен был сделать и т.п. Наличие таких менеджеров необходимо только там, где у работников нет или слабая внутренняя мотивация на выполнение необходимой работы, когда работники пытаются любой ценой обмануть начальника и получать свою зряплату при минимуме усилий.

В ЦЕРНе же ситуация другая. Сотрудники ЦЕРНа (во всяком случае, бОльшая и лучшая их часть) – это внутренне мотивированные люди, которым интересны их «большие игрушки». Наличие менеджеров в таких условиях только ухудшило бы творческую атмосферу, поскольку менеджер – это, как правило, человек, не особенно заинтересованный в новых и неожиданных результатах (конечно, бывают и исключения). Он просто выполняет функцию контроля за соблюдением формальных требований «дисциплины», за что получает свою зарплату и премии. Т.е., это человек, мотивированный, в основном, на получение хорошей зарплаты, это – не творец и не энтузиаст. Поэтому, возникает мотивационный конфликт между менеджерами и сотрудниками, который приводит к ухудшению общего психологического климата в коллективе.

В таких условиях справедливо высказывание П.Л.Капицы: «Руководить - это значит не мешать хорошим людям работать». Конечно, это относится к внутренне мотивированным («хорошим») людям, т.е. тем, у которых есть «внутренний менеджер». Если же внутренней мотивации не хватает (или она хаотичная), то в интересах дела приходится прибегать к внешнему управляющему воздействию.

Роль мотивации хорошо понимают и в нашей аэрокосмической отрасли. Нам в Звёздном городке рассказывали о принципе отбора военных лётчиков в отряд космонавтов. Первое требование к отбору – не здоровье, не хороший послужной список, а то, если человек спит и видит себя космонавтом, т.е. сильное желание полететь в космос. Именно таких лётчиков привозят каждый год со всех воинских частей в Звёздный городок. Конечно, потом производится жесточайший медицинский отбор и бОльшая часть кандидатов отсеивается. Но первое требование – мотивация.

Мотивационная сфера – это сущностная социально-психологическая сфера. Её нельзя не учитывать во взаимоотношениях в коллективе и в обществе в целом.

Значит, можно жить по другим законам - без менеджеров и полицейских, министров и судей...

Репортаж о Научной школе в CERN, проходившей 28 октября - 3 ноября 2012 года для российских учителей, написан непосредственно в Женеве (Швейцария) в дни проведения школы. Участник от Ульяновской области руководитель Исследовательской Творческой Группы "Солярис" Иванов Илья Петрович публиковал сообщения на сайте Лаборатории непосредственно из Женевы.

Репортаж вызвал интерес. Дальнейшее обсуждение уже после окончания Научной школы перенесено на форум Мысли после посещения ЦЕРНа.

В тех материалах, в которых больше всего выставляется "контрабандная" реклама, временно отключается возможность писать комментарии.

Скажите пожалуйста, почему в комментариях на страничке «Математика и физический смысл» исчезли кнопки «Ответить», «Цитировать»? Невозможно ответить на комментарий.

Сережа! Ты вне подозрений! Эти слова сказал, кажется, Арцимович.

zhvictorm пишет: ...как написал уважаемый fundaev, удовлетворение любопытства за казенный счет...

Поправочка: это не мои слова ;)

Читая репортажи из ЦЕРНа, меня не покидало ощущение, что ученые придумали коллайдер для себя, для удовлетворения "детского" любопытства "а что, если..."

Вспомнилось: "Наука — лучший способ удовлетворения личного любопытства за государственный счёт." © Л.А. Арцимович.

Как то раз на сайте ЛКИ зашел разговор о возможности современной инквизиции в отношении ученых. И вот 22 октября суд приговорил 6 ученых и одного чиновника к 6 годам тюрьмы за непредумышленное убийство. Пугает три факта.

1. Ученых осудили за прогноз.

Понятно что в городке, который трясет « на завтрак, обед и ужин» и который был уже разрушен землетрясением в 1703 году трагедия возможна. И любой здравомыслящий человек не даст 100% гарантии что землетрясения ни будет. Тем более на фоне значительных толчков.

2. Если бы ученые ошиблись в другую сторону и землетрясения не было их все равно наказали.

Помимо 6 авторитетных геологов, в истории участвовал седьмой ученый. Д.Д. Джулиани. Будучи физиком и жителем Аквилы, он занимался предсказанием землетрясений по выделениям радона. Геологи его считали шарлатаном, его предсказания не сбывались. Мало того полиция запретила ему распространять свои прогнозы через интернет. И он тоже был подсудимым, только за распространение паники.

3. Осудили ученых, которые не виноваты в трагедии.

Наконец третье и самое главное. Именно эта сторона судебного решения позволяет говорить о нем как о «ведовском процессе». Подобные землетрясения происходят в Японии довольно часто. Землетрясение 2011 г., даже если считать трагедии вызванной цунами, было гораздо менее разрушительным чем землетрясение 1923 года. Тогда было уничтожено 11 городов включая Токио. Ущерб был больше чем все расходы на Русско-японскую войну. Но землетрясение 2011 было более СИЛЬНЫМ чем 1923г. Просто в Японии все здания строят с учетом сейсмологии. От осуждения геологов ничего не изменится. Просто прогнозы станут более неопределенными. А вот более строгий надзор за строителями может и должен изменить положение. Но об этом как то забыли.

Кстати и метеорологами могут заняться. http://www.orator.ru/stories_kak_v_italii.html Два-три подобных процесс и «охота на ведьм» начнется.

Это – оптимистичное заявление. Значит, Мир становится менее воинственным. Однако, хотелось бы увидеть объективные данные, подтверждающие это мнение.

«Посмотрите, какую возможность привязки к местности даёт коммуникатор. И представьте, какие вычислительные мощности он несёт "на борту" - куда большие, нежели стоящие ныне на боевом дежурстве баллистические ракеты.»

У военных, действительно другие требования к аппаратуре, прежде всего в плане надёжности, поскольку военная техника работает в экстремальных условиях. Если компьютер баллистической ракеты должен выдерживать перегрузки в 20g и более, то китайский коммуникатор может выйти из строя при простом падении на пол.

Да и к другим параметрам требования у военных, как правило, иные, более строгие. Например, в военном секторе GPS точности позиционирования одни, в гражданском – другие (меньшие).

А добиться лучших параметров значительно труднее (и здесь требуется интеллект, творчество), чем взять сложную военную технологию и упростить её, сделав приемлемое для ширпотреба качество и пустить такой продукт в массовое производство.

Но вот почему так совершенны и дёшевы микропроцессоры и матрицы? Да потому, что производятся для гигантского глобального рынка.

Это так, но никто не будет использовать ширпотребовские микросхемы для серьёзных проектов. В таких случаях используются комплектующие класса military, которые не так дёшевы, производятся в меньших объёмах, да и продаются не всем. Правда, как говорят, мы в «Фобос-Грунте», следуя указаниям бухгалтеров, применили более дешёвые ширпотребовские микросхемы...

Но она же небыла монопольной ни при разработке ракет, ни при разработке самолетов, ни подводных лодок и т.д. Понимание необходимости конкуренции было и тогда.

Я говорил про отсутствие конкуренции в сфере ширпотреба (и потому, эта сфера не была заинтересована в инновациях и конверсии оборонных технологий). А в военно-промышленной сфере, действительно, была своеобразная конкуренция - не рыночная, а, скорее, аппаратная, на уровне влияния генеральных конструкторов и директоров военных заводов и КБ в тех или иных партийных органах. Это хорошо видно на примере советской космонавтики с её различными конкурирующими КБ (Королёва, Челомея, Янгеля и т.п.). Т.е., не только лучшие технологии, но и лучшие принципы организации экономики были в оборонке.

Не было понимания что военная промышленность вторична по отношению к гражданской. В первую очередь с точки зрения финансов и ресурсов. Впрочем такого понимания нет и сейчас.

Первичность по происхождению (и по другим критериям) и первичность по управлению (или влиянию) – это разные вещи. Вот, например, возьмём народ и бюрократию. Кто из них первичен по происхождению? По-видимому – народ. А кто кем управляет? :)

Выражение "бухгалтер всегда прав" это результат применения математики к экономике. А идти, за счет энтузиазма Павла Корчагина, против бухгалтерии предательство по отношению к энтузиастам. С точки зрения Минфина Большие Проекты это РАСХОД а не ДОХОД.

Бухгалтер должен помогать энтузиасту, а не диктовать ему свою волю. Но и энтузиаст должен опираться на знание наличной реальности, на строгий научный расчёт. Иначе, его предприятие окажется «маниловщиной».

Вы наверно учились и работаете в идеальной школе.

Нет. Просто, я жил в другой стране. :)

...школа плохо справляется даже с ОДНИМ хулиганом. А ведь школа улучшенный слепок с нашего будущего.

Конечно, лучшее будущее само по себе не рождается. Даже новое техническое изобретение не всегда сразу работает, не говоря уже о новом социальном устройстве. Всегда имеется множество проблем, которые нужно решать с помощью ума, интеллекта и творческих прорывов. Нужно только ясно понимать - куда следует идти (а куда – не следует). Чётко видеть вектор, направленный к Идеалу.

Кроме того у Вашей идеи немало идейных противников . А.В.Кутырев к примеру.

А в чём суть идей Кутырева? Может быть, у меня с ним и нет никаких существенных противоречий? Я много слышал о Кутыреве и от Вас и ещё до Вас. Было бы неплохо, если бы Вы прочитали его внимательно, выявили бы суть его подхода (стоящую за отдельными цитатами) и рассказали бы нам о ней.

У военных свои требования к электроннике. Но во всем мире в электронике отказываются от прежнего принципа " сперва производим пушки, а затем ведра". Цитат можно накопать много но сосредоточусь на "Компьютерре" и ее авторе Михаиле Ваннахе.

То есть , благодаря двум Стивам , не просто не впереди технического прогресса, а вообще в хвосте.

Но она же небыла монопольной ни при разработке ракет, ни при разработке самолетов, ни подводных лодок и т.д. Понимание необходимости конкуренции было и тогда. Не было понимания что военная промышленность вторична по отношению к гражданской. В первую очередь с точки зрения финансов и ресурсов. Впрочем такого понимания нет и сейчас. В том числе и у Вас.

Цитирую Ваш вопрос с темы "Современное состояние науки в России" А зачем минусовать самые высокотехнологичные отрасли промышленности?

Тогда имелись виду американский Космос и ВПК.Необходимо сперва понять проблему, а затем ее решить. Выражение "бухгалтер всегда прав" это результат применения математики к экономике. А идти, за счет энтузиазма Павла Корчагина, против бухгалтерии предательство по отношению к энтузиастам. С точки зрения Минфина Большие Проекты это РАСХОД а не ДОХОД. Именно на осознании этого факта и построены циклы Кондратьева.Большие Проекты конечно останутся даже если всея экономика перестроится вслед за электроникой. Как остался театр после создания кино. Но по прежним принципам ни мы, ни США , ни Китай развиваться не могут. Отсюда Сколково, Силиконовая долина, Свободные экономические зоны, Шанхайский технологический институт и т.д.

Завидую Вам. Вы наверно учились и работаете в идеальной школе. Я же , из своего опыта, знаю что школа плохо справляется даже с ОДНИМ хулиганом. А ведь школа улучшенный слепок с нашего будущего. Кроме того у Вашей идеи немало идейных противников . А.В.Кутырев к примеру.

Это понятно для Вас – человека, находящегося вне государственной системы (по крайней мере, вне её высших эшелонов). А изнутри это системы взгляд на этот завод может быть принципиально другим. Например: «Мы – в кольце врагов! Нашу счастливую жизнь хочет уничтожить мировой империализм, мировой терроризм, мировой Х-изм (вместо X можно подставить много разных умных терминов) и т.д.! Поэтому, наша первостепенная задача – крепить безопасность и оборону. Косметика подождёт, сначала будем делать ядовитые газы». Но, отличие западной системы от советской в том, что там косметика ждёт не очень долго, а в Советском Союзе – ждала гораздо дольше. В немалой степени это было связано с тем, что в СССР практически не было рыночной конкуренции в сфере ширпотреба. Т.е., советским людям не из чего было выбирать. Имела место госмонополия, которая, как правильно заметил ещё К.Маркс, ведёт к загниванию. Монопольная система не была заинтересована в совершенствовании ширпотреба, а, соответственно, не была заинтересована в скорейшей конверсии военных технологий.

Кроме того, косметическая (как правило – частная) фирма не может позволить себе такой объём исследовательских и опытно-конструкторских работ, порой даже близких к фундаментальным научным проблемам, как военно-промышленый комплекс. Бюджет у последнего, как правило, огромен и, соответственно, финансирование исследований – выше, что и привлекает многих исследователей.

...сейчас военная электронная начинка начинает уступать гражданской по качеству...

Откуда у Вас такие данные?

Тут надо понять что при нынешней доле распределяемых государством ресурсов без его участия дело само не пойдет.

Вот именно, что государством. А государство – это безопасность, границы, армия с её потребностью в военной технике.

Теперь ближе к сути. А сущность социальных феноменов, как я уже писал, лежит в глубинах психики членов социума. О чём же нам говорит рассмотрение Больших Проектов, как локомотивов инноваций и технологического прогресса? То, что эти проекты в прошлом, да, во-многом и сейчас остаются военными, говорит о том, что суммарная мотивация государственных мужей, принимающих крупные решения, является, в большой степени, связанной с такими целями, как политическое и военное доминирование в мире, победа в боях различного уровня и масштаба. А мотивация, связанная с улучшением материальной комфортности жизни отодвинута у них на второй план. Вырисовывается психологический портрет сурового воина, озабоченного честью, доблестью, победами за правое дело против «сил тьмы» и достаточно равнодушно относящегося к материальному комфорту, привыкшего жить в спартанских условиях. Или, если продолжить сравнение с детьми, то это такие дети (точнее – подростки переходного возраста), которые не наигрались в «войнушку» и продолжают играть в большие и малые войны. Конечно, этот образ более справедлив для прошлых веков, для эпохи монархий, рыцарства, дворянства и т.п. В последние века (особенно, в последние десятилетия) средняя («среднемировая») мотивация государственных мужей смещается в сторону от воинских ценностей к чисто экономическим (накопление богатств). Соответственно, роль чисто военных Больших Проектов снижается.

Однако, есть и другая, оптимистическая тенденция. О ней свидетельствуют такие преимущественно научно-технические Большие Проекты, как ЦЕРН, космические программы, ядерно-энергетические проекты последних десятилетий (например, ИТЭР) и т.п. Они говорят о том, что не только большие воинственные «подростки переходного возраста», но и большие «любознательные дети», собравшись вместе, могут создать такой резонанс мотиваций (но мотиваций иного рода - исследовательской, творческой) который может реально сделать их локомотивом общественно-экономического развития, не менее сильным, чем военные проекты. Исследователи и изобретатели тоже ведь, как и воины, не очень притязательны к материальным условиям, не озабочены особой роскошью. По крайней мере, по сравнению со средним уровнем. Однако, психическая энергия у них работает в ином (более созидательном и антиэнтропийном) направлении, чем у воинов.

Более того, «подростки» и раньше использовали «любознательных детей» для своих целей (в самом деле, им ведь нужно самое совершенное оружие, ведь не голыми руками они собираются воевать?), но использовали порой грубо: через секретность, через ограничение свобод и прав личности на общение с такими же исследователями других стран, а то и с использованием шарашек и колючей проволоки. Поэтому, как это не выглядит парадоксальным, но именно большие «любознательные дети» всегда были локомотивами инноваций, технического, экономического и социального развития. Однако, они были вынуждены работать под гнётом «воинов» или тех, для кого важна прибыль (в марксистских терминах – «под гнётом капитала»).

Таким образом, фраза Арцимовича о том, что «наука — лучший способ удовлетворения личного любопытства за государственный счёт» содержит в себе некую поверхностную видимость, за которой стоит более глубокая, неожиданная и парадоксальная сущность. По-моему, многие произносят эту фразу с оттенком некоторой зависти к учёным. А белая или чёрная это зависть – зависит от психологических особенностей человека.

Итак, вырисовывается захватывающая и оптимистичная потенциальная перспектива: сделать исследователей, изобретателей, творческих личностей главными, доминирующими факторами общественного развития. Точнее, они таковыми, по-сути, являются, нужно общественное признание этого факта и исходя из этого, решение вопроса о справедливом распределении совокупного общественного богатства между сообществом исследователей, изобретателей, творческих личностей и другими социальными группами. А также вопроса о роли, месте, значимости данного сообщества в социальной системе (иерархии, если угодно). Необходимо, исходя из признания данного факта, создавать для этих людей требуемые социально-психологические условия. А, точнее, они сами их будут себе создавать, им нужна только свобода, о чём писал в своё время А.Д.Сахаров. Ну, и конечно же, нужно, чтобы так мотивированных людей было в обществе больше, чем сейчас. Всё это поможет потенции стать реальностью.

Конечно, и этот путь содержит в себе опасности, о которых уже много писали противники «технократии», «наукократии» и т.п. Насколько мне представляется, главная проблема здесь – моральный облик (по-сути, это – следствие, опять-же, ценностно-мотивационной структуры) исследователей и изобретателей. Т.е., они не должны ради чисто научного интереса создания «льда-9» считать допустимым заморозить всю планету. Но, это – отдельная большая тема для обсуждения.

Это типичное, к сожалению, для нашей страны, заблуждение. Мы путаем причину и следствие. Вообще исторические аналогии, как и аналогии, вообще крайне коварны, поскольку непонятно, без эксперимента, когда перестают действовать.

Да, действительно, довольно долго, с момента создания армий вооруженных огнестрельным оружием, техническое превосходство ковалось именно на поле боя. Долгое время только военные были готовы тратить огромные деньги сначала на совершенствование техники, а затем и на научные исследования. Мне кажется, что совпадение во времени таких разноплановых явлений как рост религиозности в СССР, кризис в теорфизике, приостановление освоения космоса вообще и «Великой гонки» между СССР и США в частности, с ограничением гонки вооружений не случаен. Технический прогресс был тесно связан с Большими Проектами. О них же говорит и Н.Д.Кондратьев в своей теории экономических циклов. Такое положение дел было связано с длительной отдачей вложений в кардинальное совершенствование техники. Однако понятно, что слишком затратно проектировать сперва завод по производству ядовитых газов, затем все «секретить» на годы и годы, а уже после налаживать производство косметики.

Однако аналогия с прошлым перестает действовать, поскольку есть другой путь. Именно в то время когда энергия Больших проектов стала затухать, в середине 70-х в гараже Стив Возняк и Стив Джобс сломали эту тенденцию. Причем я не случайно поставила менее известного из Стивов на первое место. Впервые массовый продукт скачкообразно приблизился к передовому краю науки. Дальше процесс пошел настолько успешно, что сейчас военная электронная начинка начинает уступать гражданской по качеству, безмерно превосходя ее по цене. В последнее время тенденция использовать гражданские космические объекты и оборудование в военных целях усиливается. "Например, в ходе военной операции США в Ираке в 2003 г. до 80% военных коммуникаций на театре боевых действий обеспечивалось коммерческими спутниковыми системами."

АНАЛИЗ КОСМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ США

И ЕЕ СООТВЕТСТВИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Лукшин Б.С., младший научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Института США и Канады РАН

http://www.rusus.ru/?act=read&id=165#_edn17

Самый передний край и науки и техники - освоение Космоса уже с 1996 года наполовину военный (Крутских А. Космос в политическом измерении // Международные процессы. Том 5, №2(14). Май-август 2007.), и в первую очередь за счет США, которые контролируют 80% космических услуг. Подтягивается и Китай с Европой.Тут надо понять что при нынешней доле распределяемых государством ресурсов без его участия дело само не пойдет.